ライティング講座(照明講座)

照明計画資料

障害光の低減 - 投光照明器具

(1)投光器の区分と特徴

投光照明は、照明器具の照射方向(取付角度)が自由に設定でき、取付場所も道路・街路照明のように限定されないことが多く、その使い方によっては被照射面外への漏れ光が大きく異なるので、適切な光の広がり(配光)をもつものを選定し、適切な位置に設置することが重要です。表10.3に投光器の区分と特徴を示します。

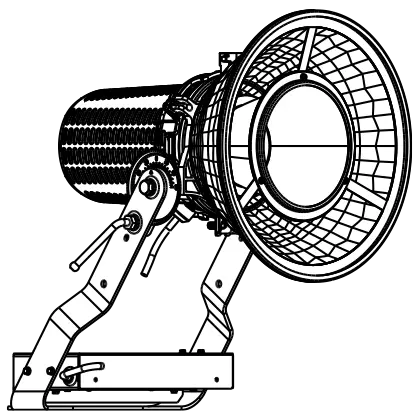

| 投光器の区分 | 特徴 | 主な用途 | 参考図(照明器具・配光形状の例) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | 配光が光軸を中心とした軸対称のタイプ |

|

|

|

|

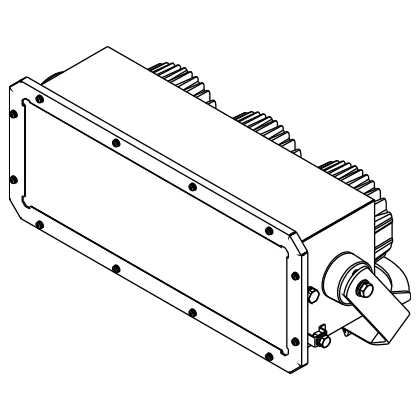

| Ⅱ | 配光が横長の矩形もしくは長円形のタイプ |

|

|

|

|

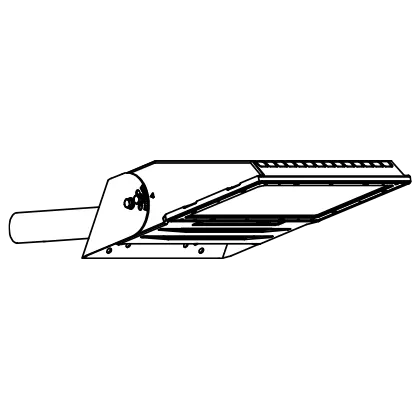

| Ⅲ | 配光が上方後方の光を抑制し下方前方へ照射したタイプ |

|

|

|

|

(参考文献 (一社)日本照明工業会 ガイド116:障害光低減のための屋外照明機器の使い方ガイド(2002))

(2)障害光の低減策

2.1 投光照明と障害光の関係

障害光を低減するには、投光器の取付高さ、照射角度(鉛直角)、1台当たりの光出力、配光、被照射面からの距離などを、施設やその周囲の状況に応じて適切に定めることが重要です。

表10.4は、投光照明のパラメータと障害光との関係を示したものです。各パラメータの長所と短所に留意して、施設に最も適していると考えられる方法を選定します。

漏れ光の低減に最も効果があるのは、照射角度を小さくすることです。もし、この角度を大きくせざるを得ない場合でも70°以下に抑えるとよいでしょう。また、照射角度を小さくするためには、取付高さを高くしたり、被照射面からの距離を小さくするなどが考えられます。このような配慮をすれば、ルーバやフードなどによる漏れ光の制御も容易になります。しかし、照度均斉度が悪くなったり、空間の照度が不足したりすることがあるので、投光器1灯当たりの光出力を抑えて良好な照度分布を得るのに必要な灯数を用いることが重要です。

| パラメータと図 | 特徴 |

|---|---|

|

|

取付高さが高い場合:

|

|

|

照射角度(鉛直角)が小さい場合:

|

|

|

光出力が小さい場合:

|

|

|

狭角配光の照明器具を採用する場合:

|

|

|

被照射面からの距離が短い場合:

|

|

|

隣接地域からの距離がある場合:

|

(参考文献 (一社)日本照明工業会 ガイド116:障害光低減のための屋外照明機器の使い方ガイド(2002))

2.2 照明施設別の障害光低減策

投光照明は、フレキシブルな利用が可能なことからさまざまな施設で使用されますが、照明対象、照明範囲、所要照度などによってその使い方が異なります。表10.5は、これらを考慮して照明施設別に推奨される障害光低減策を示したものです。

特に、照射範囲の広いスポーツ施設・大規模な広場・駐車場などでは、照射角度が大きくなる傾向にありますので、取付高さを高くすること、配光がよりコントロールされた投光器を使用すること、隣接地域との距離を大きくすることなどが重要になります。また、使用時間帯を考慮に入れた運用(減光・消灯など)も障害光の低減に効果があります。

| 照明施設 | スポーツ施設 | 駐車場 | 作業場 | ヤード | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| プロ競技 | 公式競技 | 一般競技 | レクリエーション | |||||

| 障害光の低減対応策 | 取付高さを高くする | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |

| 照射角度を小さくする | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||

| 1台当たりの光出力を小さくする | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| 配光がより制御されたものを採用する | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |

| 被照射面からの距離を小さくする | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||

| 隣接地域との距離を大きくする | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |

- 備考 ○:推奨される低減策。 ◎:特に推奨される低減策。

(参考文献 (一社)日本照明工業会 ガイド116:障害光低減のための屋外照明機器の使い方ガイド(2002))

2.3 垂直に近い面の投光照明方法

宣伝・広告物、建築物や構造物などの垂直な面への投光照明は、都市空間の広がりや奥行きの認識を容易にし、人々の安全かつ円滑な誘導に貢献しています。しかし、天空や周辺への漏れ光が多くなり、交通機関や住民への障害光となりやすいため、被照射面の大きさ、照明器具から被照射面までの距離、照射方向を考慮に入れて、適切な広がりをもつ配光を有する投光器を選定します。また、投光器は下向きに照射することが望まれますが、もし上向きに照射せざるを得ない場合は、できるだけ仰角を小さくするとともに、ルーバやフードなどで漏れ光を厳しく規制することが望まれます(図10.1)。

下向き照射(推奨)

上向き照射

図10.1 垂直に近い面への投光照明方法

(2025年4月25日入稿)

このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。