ライティング講座(照明講座)

照明計画資料

屋内照明 - 工場照明

(1)目的

工場照明の目的は次に示す照明環境を提供することです。

- 製造中の製品や監視用メーターなど直接知りたい視対象を認識できること

- 通路や設備機器など、自分がいる周囲の状況が適切にわかること

また、地球温暖化問題など環境負荷への軽減策として、CO₂削減・省エネルギーが強く求められ、エネルギーの使用の合理化に関する法律が施行されています。

(2)照明計画

工場の照明計画を行うとき、検討すべき主な項目は次の通りです。

- 建屋構造、機械類のレイアウトはどうなっているか?

→可能な照明方式、保守方法を考察します。 - 作業内容の特徴は?

→必要照度及びその分布、演色性・色温度の要求範囲、グレアレベルなどから照明方式・使用光源・照明器具配光などの要件を考察します。照度は表8.1を参考に決定します。 - 施設場所の雰囲気はどうか?

→使用機器の機能への制約条件を考察します。 - 優先すべき照明の要件はなにか?

→1.~3.に経済性などを加え、照明諸要件のバランスを考えて、最も適切な手法、照明機器、周辺機器を選定します。

(3)照明方式

照明方式は昼光を用いる場合と人工光を用いる場合があります。

3.1 昼光照明方式

3.1.1 昼光利用の注意

昼光の利用にあたっては、人工照明との兼ね合いにもよりますが、次の点に注意しなければなりません。

- 作業を妨げるような、まぶしい光がないこと

- 照度の不均一があまり大きくないこと

- 日中の激しい照度変化がないこと

- 採光とともに熱の侵入がないこと

3.1.2 採光の方法

採光の方法は、窓の位置により図8.1のような種類があります。

(a)側窓

(b)のこりぎ屋根

(c)凹凸屋根

(d)モニタ屋根

(e)高窓

(f)天窓

図8.1 工場の採光方法

3.2 人工照明方式

人工照明の方式は次の3つがあります。

3.2.1 全般照明

全般照明は、作業場全体が明るくなるように、照明器具を一様に分散して取付ける基本的な照明手法です。

3.2.2 局部全般照明

局部全般照明は、全般照明された作業場においてある程度広い範囲の一部をさらに高照度にするための照明手法です。

3.2.3 局部照明

ある局所のみを高照度にするために、特にその場所に照明器具を密集させたり、スタンド利用したりする照明方式です。

(4)照度設定

4.1 工場内照明

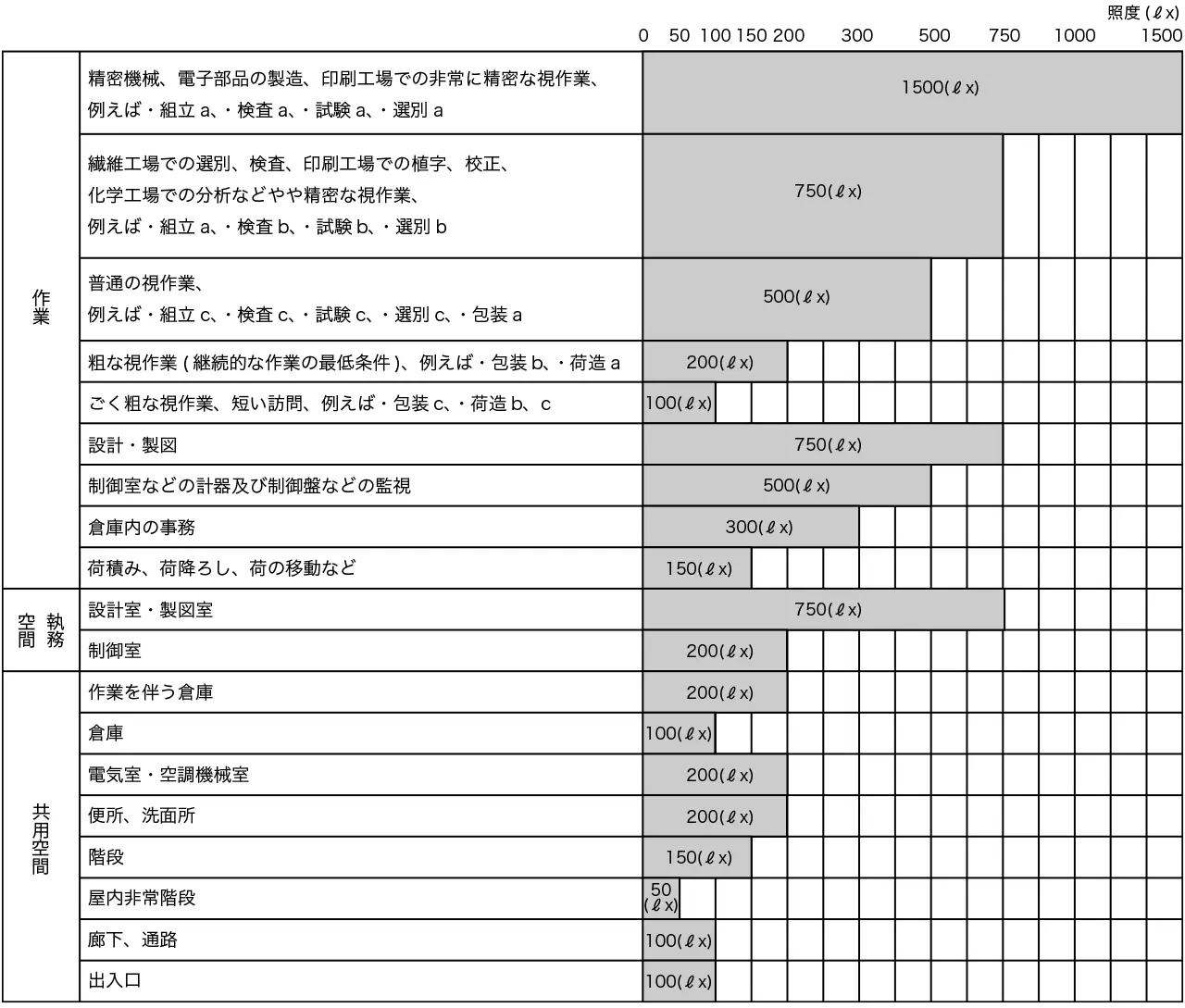

JIS Z 9110 照明基準総則及びJIS Z 9125 屋内照明基準に記載されている照度要求事項の一つである推奨照度を表8.1に抜粋します。

表8.1 照度基準

備考1 同種作業名について見る対象物及び作業の性質に応じ3つに分ける。

- 付表中のaは細かいもの、暗色のもの、対比の弱いもの、特に高価なもの、衛生に関係ある場合、精度の高いことを要求される場合、作業時間の長い場合などを表す。

- 付表中のbは、1.、3.の中間のものを表す。

- 付表中のcは、粗いもの、明色のもの、頑丈なもの及びさほど高価でないものを表す。

- ※表に示す照度は、使用期間中維持しなければならない値を表している。

(参考文献 JIS Z 9110:照明基準総則(2024))、JIS Z 9125:屋内照明基準(2023))

4.2 構内照明

工場の構内には大小の道路があり、資材の搬入、製品の搬出、従業員の通行で大きな役割を果たしています。したがって道路にも照明を施し、事故防止や犯罪防止に留意する必要があります。

照明方式は、主要道路は一般の交通道路灯が使用されますが、工場の建物を利用して、ブラケット灯や投光照明によって照明されている場合もあります。どの方式によるにしても建物やその他の設備との調和がとれているかどうかを考える必要があります。照度については、次の表8.2のようになります。その他に、照度均斉度、グレア、光源の色温度にも配慮が必要です。

| 歩行者交通が少ない場所 | 5ℓx |

|---|---|

| 歩行者交通がやや多い場所 | 10ℓx |

| 最高10km/hの低速交通に供する場所 | 10ℓx |

| 通常の交通に供する場所(最高40km/h) | 20ℓx |

| 通行人があり、自動車の切替え又は荷物の積み込み、積み下ろしがある場所 | 50ℓx |

(参考文献 JIS Z 9110:照明基準総則(2024))

(5)全般照明による照明計画

5.1 高天井(10m以上)・中天井(6m~10m)

製鉄、大型機械工場などは、作業、設備の関係から天井が高くなります。大容量の光源を用いて灯数を少なくした方が、保守及び費用の点で有利になります。なお高天井になるほど、集光性の高い配光が適しており、中天井では中照形や広照形の配光が適します。

5.2 低天井(6m以下)

天井の低い作業場の照明には、LEDベースライトが多用されています。特に天井の低い場所やグレアを抑える必要がある場所では、埋込形器具が用いられます。

なお、作業場全体を明るくするこの方式は、あらゆる場所に適合し、照明として最も自然で対象物の見え方も良好です。しかし、全般照明で精度の高い作業の必要照度を得ることは設備費・電力費が高くなり不経済です。このため必要な部分には、局部照明を併用して照明費を下げるのが一般的です。

(6)特定環境の照明

工場では作業の種類により特殊な環境となる場所があります。その場合は、次のような検討が必要になる場合があります。

- 温度が高い場所、低い場所

→温度が高い場所ではランプの口金、光出力の高温特性など、温度が低い場所では、始動の確実性、光束が安定するまでの時間、安定後の光出力、発生熱量など。 - 爆発性ガス、粉じんの発生する場所

→耐圧防爆形、安全増防爆形、粉じん防爆形器具などの使用。 - 湿度の高い場所、水気のある場所

→防湿形器具の使用。 - 腐食性ガスの発生する場所

→耐食塗装器具、ステンレス製器具などの使用。 - 振動の多い場所

→耐振形器具、ランプホルダなどの使用、状況に応じて防振ゴムの使用。 - ほこりを嫌う場所 クリーンルーム

→ガラスカバーや帯電防止処理をしたアクリルカバーを使用。

(7)保守

照明施設における保守とは、光源の交換及び光源、照明器具の清掃などをいいます。光源自体には、時間の経過につれて減光していく特性があり、そのうえ、工場内のほこりや汚れが、光源や照明器具に付着して、透過率や反射率の低下が起こります。このような状態のまま放置すると、効率のよい照明は得られず不経済となります。さらに作業能率の低下をもたらし、場合によっては工場の機能に支障をきたすことにもなります。したがって明るさを維持するために、適正な時期の光源の交換と定期的な清掃を行う必要があります。

(8)照明設計

照明設計は、次の手順で行われます。

- 照度の決定

設計する工場の種類、作業の内容によって適当な照度を決めます。 - 照明方式の選定

作業に最も適した方式を決めます。一般的には全般照明が多く使われます。 - 光源と照明器具の選定

工場照明に使用される光源や照明器具は、作業内容、点灯時間、取付場所の高さや面積などの条件から選定します。 - 照明率の決定

照明率は、照明器具の照明率表を用いて、室内反射率及び室指数から照明率を求めます。照明器具の照明率表の例を表8.3に示します。室指数は、室の間口、奥行き、光源の高さによって決まる値で、式-1により算出します。

\( Kr= \dfrac{X \times Y}{H(X+Y)} \) (式-1)

ここで

- \( Kr \)

- 室指数

- \( X \)

- 間口 m

- \(Y \)

- 奥行き m

- \( H \)

- 作業面から照明器具までの高さ m

| 反射率(%) REFLECTANCE |

天井 | 80 | 70 | 50 | 30 | 0 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 壁 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 30 | 0 | |

| 床 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||

|

器具形式 光源形式 室指数(\( Kr \)) \( Kr= \dfrac{X \times Y}{H(X+Y)} \) BZ 2 最大器具取付間隔 |

0.60 | 56 | 48 | 44 | 55 | 48 | 73 | 54 | 47 | 43 | 52 | 47 | 43 | 39 |

| 0.80 | 64 | 57 | 53 | 63 | 57 | 52 | 61 | 56 | 52 | 59 | 55 | 51 | 47 | |

| 1.00 | 69 | 64 | 59 | 68 | 63 | 59 | 66 | 62 | 58 | 65 | 61 | 58 | 54 | |

| 1.25 | 73 | 67 | 64 | 72 | 67 | 63 | 70 | 66 | 62 | 68 | 64 | 62 | 58 | |

| 1.50 | 76 | 71 | 68 | 75 | 70 | 67 | 73 | 69 | 66 | 71 | 68 | 66 | 62 | |

| 2.00 | 79 | 75 | 72 | 78 | 74 | 72 | 76 | 73 | 71 | 74 | 72 | 70 | 66 | |

| 2.50 | 80 | 78 | 75 | 79 | 77 | 74 | 77 | 75 | 73 | 76 | 74 | 72 | 69 | |

| 3.00 | 82 | 79 | 77 | 81 | 78 | 76 | 79 | 77 | 75 | 77 | 75 | 74 | 71 | |

| 4.00 | 83 | 81 | 79 | 82 | 80 | 79 | 80 | 79 | 77 | 78 | 77 | 76 | 73 | |

| 5.00 | 84 | 82 | 81 | 83 | 82 | 80 | 81 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 74 | |

| 7.00 | 85 | 84 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 76 | |

| 10.00 | 86 | 85 | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 77 | |

- 保守率の決定

使用する周囲の環境、光源の交換や清掃の計画から経済的な保守率を決めます。 - 所要灯数の計算

光束法(式-2)によって所要灯数を求めます。

\( N= \dfrac{E \times A}{F \times U \times M} \) (式-2)

ここで

- \( N \)

- 所要光源数(器具一体型LEDの場合は所要台数)

- \( A \)

- 室面積 m²

- \( E \)

- 所要照度 ℓx

- \( F \)

- 光源光束 ℓm(器具一体型LEDの場合は器具光束)

- \( U \)

- 照明率

- \( M \)

- 保守率

- 照明器具の配置

照明器具は一様に分散させて配置します。この時使用する照明器具の最大取付間隔の条件を満足しているかどうかを確認する必要があります。条件を満たしていれば、照度むらの少ない照明であるため問題はありませんが、条件を満たしていない場合は照明器具配光をより広配光に変更するか、光源の出力を落して再度所要灯数を算出し、照明器具の配置を決めます。この時、壁と照明器具間の距離は、照明器具相互間の距離×1/2とします。但し、壁ぎわをよく使う場所では、壁と照明器具の距離=照明器具相互間の距離×1/3とします。

(9)計算例

計算例を示します。

(1)設計条件

- a.作業内容

- 特に定めません。

- b.所要照度

- 300ℓx(床面)

- c.床面積

- 30mx50m=1500m²

- d.天井高さ(\(H\))

- 9m

- e.室内反射率

- 天井30%、壁30%、床10%

- h.器具

- 表8.3を参照

- i.光源

- 表8.3を参照(19800ℓm)

- j.保守率(M)

- 0.69

(2)室指数の計算

室指数(\(Kr\)):\( Kr= \dfrac{30 \times 50}{9 \times (30+50)}=2.08 \)

(3)照明率の計算

室指数の計算結果及び表8.3より、\(U=0.703\)

(4)所要灯数の計算

(式-2)より所要灯数を求める。

\( N= \dfrac{300 \times 1500}{19800 \times 0.703 \times 0.69}=46.85 \)(台)

以上より器具の配置は、図8.2のように6×8=48台の全般照明とします。またこの時の照度は以下のようになります。

\( E= \dfrac{19800 \times 0.703 \times 48 \times 0.69}{1500}=307 \)(ℓx)

図8.2 照明器具の配置例

(5)照度むらの検討

器具取付間隔と表8.2の最大器具取付間隔を比較すると

- 最大取付間隔

- \( 6.25 \lt 1.4H=1.4 \times 9=12.6 \)

- 壁と器具の距離

- \( 3.125 \lt 1.4H=1.4 \times 9 \times 1/2=6.3 \)

以上より、条件を満たしていることがわかります。

(2025年4月25日入稿)

このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。