ライティング講座(照明講座)

照明計画資料

道路照明 - 道路照明設計(連続照明)

(1)道路照明の設計手順

図1.5 道路照明(連続照明)の設計手順

連続照明の設計は、図1.5に示す手順で行います。

(2)設計条件の設定

道路照明の設計を行うにあたり、まず設計条件となる性能指標を設定する必要があります。道路照明施設設置基準には、以下に示す4つの指標が規定されています。

- 平均路面輝度

- 輝度均斉度(総合均斉度\(U_{o}\)、車線軸均斉度\(U_{\ell}\))

- 視機能低下グレア(TI値)

- 誘導性

2.1 平均路面輝度

平均路面輝度は、表1.1に示すように定められています。

表1.1 平均路面輝度

単位:cd/m²

| 外部条件 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| A | B | C | |||

| 道路分類 | 高速自動車国道等 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |

| - | 0.7 | 0.5 | |||

| 一般国道等 | 主要幹線道路 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |

| 0.7 | 0.5 | - | |||

| 幹線・補助幹線道路 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | ||

| 0.5 | - | - | |||

- 外部条件A:道路交通に影響を及ぼす光が連続的にある道路沿道の状態

- 外部条件B:道路交通に影響を及ぼす光が断続的にある道路沿道の状態

- 外部条件C:道路交通に影響を及ぼす光がほとんどない道路沿道の状態

(参考文献 (公社)日本道路協会:道路照明施設設置基準・同解説(2007))

平均路面輝度は、道路分類及び外部条件に応じて、表1.1の上段の値を標準としますが、状況によって(設計速度が低く、交通量も少ない時など)下段の値をとることができます。

また、特に重要な道路、又はその他特別の状況にある道路においては、表1.1の値に関わらず、平均路面輝度を2.0cd/m²まで増大することができます。

2.2 輝度均斉度

路面上の障害物の見え方を左右する総合均斉度\(U_{o}\)(\(=L_{min}/L_{r}\))は、0.4以上となるようにします。

前方路面の明暗による不快感の程度を左右する車線軸均斉度\(U_{\ell}\)(\(=L_{min(\ell)}/L_{max(\ell)}\))は、表1.2の値とすることが推奨されています。

| 道路分類 | 車線軸均斉度 | |

|---|---|---|

| 高速自動車国道等 | 0.7以上 | |

| 一般国道等 | 主要幹線道路 | 0.5以上 |

| 幹線・補助幹線道路 | - | |

(参考文献 (公社)日本道路協会:道路照明施設設置基準・同解説(2007))

2.3 視機能低下グレア

視機能低下グレアは、相対閾値増加\(TI\)を原則として表1.3の値とします。

表1.3 相対閾値増加\(TI\)

単位:%

| 道路分類 | 相対閾値増加 | |

|---|---|---|

| 高速自動車国道等 | 10以下 | |

| 一般国道等 | 主要幹線道路 | 15以下 |

| 幹線・補助幹線道路 | ||

(参考文献 (公社)日本道路協会:道路照明施設設置基準・同解説(2007))

(3)照明機材の選定

3.1 照明方式の選定

道路照明方式には、ポール照明方式、低位置照明方式(高欄照明方式を含む)、構造物取付照明方式、ハイマスト照明方式があり、目的や場所に応じて使い分ける必要があります(表1.4参照)。多くの場合ポール照明方式が採用されますが、低位置照明方式の採用が増えています。

| 方式 | 概要 | 長所 | 短所 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| ポール照明方式 | 地上8~12mのポールの先端に灯具を取付け照明にするもので広く使用されている方式 |

|

|

|

| 低位置照明方式 | ポール照明方式が採用できない場所や周辺への漏れ光に配慮が必要な場所で高欄などに低ワットの灯具を取付けて道路を照明する方式 |

|

|

|

| 構造物取付照明方式 | 道路上又は道路側方に設置されている構造物に直接照明器具を取付けて照明する方式 |

|

|

|

| ハイマスト照明方式 | 照明塔などによる高所からの照明で、通常地上高20~40m程度の照明塔に大容量の光源を多数取付けて照明する方式 照明器具が地上に下りてくるようにした昇降装置付もある |

|

|

|

3.2 灯具の選定

灯具に実装されるLED光源や放電ランプ(高圧ナトリウムランプ、メタルハライドランプ、セラミックメタルハライドランプ、蛍光ランプ)には、以下の要件が求められます。

- 高効率で寿命が長いこと

- 光色と演色性が適切であること

- 周囲温度の変動に対して、効率、寿命、光色、演色性などの特性が安定していること

道路照明に使用される灯具の配光は、カットオフ配光とセミカットオフ配光に分類できます。一般にはカットオフ配光の灯具が用いられますが、設置条件や周辺環境に応じてセミカットオフ配光の灯具も選定できます。

表1.5 道路灯の配光

単位:cd/1,000ℓm

| 角度 | 水平角 | 90° | |

|---|---|---|---|

| 鉛直角 | 90° | 80° | |

| カットオフ配光 | 10以下 | 30以下 | |

| セミカットオフ配光 | 30以下 | 120以下 | |

- カットオフ配光

- 車両運転者に対するグレアを厳しく制限した配光

- セミカットオフ配光

- 車両運転者に対するグレアをある程度制限した配光

灯具の例を下記に紹介します。

LEDモジュール

カットオフ配光

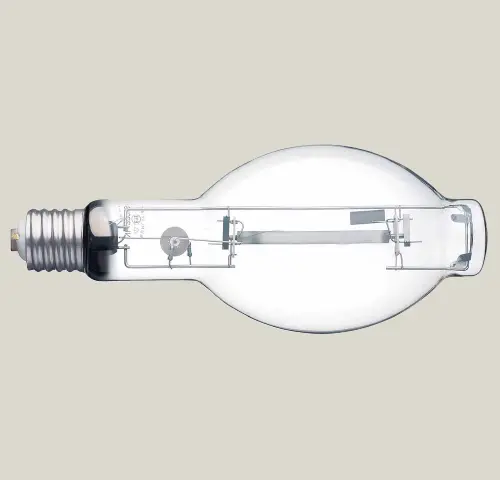

セラミックメタルハライドランプ

セミカットオフ配光

高圧ナトリウムランプ

セミカットオフ配光

(後方カット型)

(4)配置の決定

4.1 灯具の配列

道路照明の灯具の配列には、片側配列、千鳥配列及び向合せ配列があります。各配列の特徴を以下に示します。

片側配列

市街地道路や、曲線部又は中央分離帯のある道路に適しています

千鳥配列

直線道路に適した配列で、曲線道路では路面輝度の均斉度や誘導性が低下します

向合せ配列

直線道路や広い曲線道路に適した配列で、誘導性は良好です

図1.6 道路照明の配列

4.2 灯具の取付高さ

ポール照明方式の取付高さは、8m、10m及び12mの3種類が標準となります。ただし、光学特性の基準値を満足する場合はこの限りではなく、樹木や構造物により設置高さに制約がある場合などもこれに該当します。なお、低位置照明方式の取付高さは、1.0m~2.0m程度となります。

4.3 オーバーハング \(Oh\)

路面が濡れているときの照明効果の低下を軽減するためには、路面上の水膜による輝度分布の変化に考慮してオーバーハングを決定する必要があります。灯具の横方向に配光のピークがある灯具では、オーバーハングをゼロとすることが望ましいとされています。一方、灯具の横方向よりもやや前方に配光のピークがある灯具は、その配光特性により湿った路面においても、比較的良好な光学特性が得られます。このため、オーバーハングは図1.7、図1.8に示す配光の種別により選定するとよいでしょう。ただし、オーバーハングはできるだけ小さくすることが望ましいです。

図1.7 横方向に配光のピークがある灯具

(参考文献 (公社)日本道路協会:道路照明施設設置基準・同解説(2007))

図1.8 横方向よりもやや前方に配光のピークがある灯具

(参考文献 (公社)日本道路協会:道路照明施設設置基準・同解説(2007))

(5)保守率の決定

路面輝度や照度は、光源光束の低下や灯具の汚れなどによって少しずつ減少(経年変化)します。

この減少の程度は、道路構造、交通状況はもとより光源の点灯時間、灯具の清掃頻度などによって異なります。この減少の程度を設計時点で見込む係数が保守率です。

道路照明の設計に用いる保守率は、0.7を標準として、道路構造や交通状況に応じて±0.05の範囲で選択できます。

| 区分 | 保守率 |

|---|---|

| 連続(局部)照明 | 0.65~0.75 |

(参考文献 (公社)日本道路協会:道路照明施設設置基準・同解説(2007))

(6)照明率の算出方法

図1.9 車道の断面図

図1.9に示すように、灯具が道路外にある場合の照明率は、式-1、式-2より求めることができます。

式-1より、路肩と車道を含めた照明率(\( U_{1} \))を求めます。

\( U_{1}= \dfrac{W_{1}}{H}= \dfrac{(W+|Oh|)}{H} \) (式-1)

式-2より、路肩の照明率(\( U_{2} \))を求めます。

\( U_{2}= \dfrac{W_{2}}{H}= \dfrac{|Oh|}{H} \) (式-2)

照明率\( U \)は次の通り求めます。

\( U=U_{1}-U_{2} \)

(7)灯具間隔の計算

路面輝度を得るための灯具間隔は、式-3で求めます。

\( S= \dfrac{F \cdot U \cdot M \cdot N}{L_{r1} \cdot W \cdot K} \) (式-3)

ここに

- \( L_{r1} \)

- 平均路面輝度 cd/m²

- \( F \)

- 灯具光束 ℓm

- \( U \)

- 照明率

- \( M \)

- 保守率

- \( N \)

- 配列係数(片側配列・千鳥配列 \( N=1 \)、向合せ配列 \( N=2 \))

- \( S \)

- 灯具間隔 m

- \( W \)

- 車道幅員 m

- \( K \)

- 平均照度換算係数 ℓx・cd⁻¹・m²

(路面舗装がアスファルトの場合:15 コンクリートの場合:10)

(8)輝度均斉度の計算

8.1 総合均斉度

総合均斉度\( U_{o} \)は式-4にて求めます。

\( U_{o}= \dfrac{L_{min}}{L_{r}} \) (式-4)

ここに

- \( L_{min} \)

- 最小部分輝度 cd/m²

- \( L_{r} \)

- 平均路面輝度 cd/m²(逐点法による)

図1.10 総合均斉度の計算点

総合均斉度\( U_{o} \)算出に必要な路面輝度の計算は、JIS Z 9111:2022に基づき図1.10の計算点に対して行います。灯具の配列が千鳥配列の場合は、2スパンに対して計算を行う必要があります。視点位置は車線中央の高さ1.5m、かつ計算範囲の手前60mからとします。道路横断方向に対しては、車線ごとにW/5間隔(W=3.5mの場合0.7m)で5点の計算点を設けます。また、道路縦断方向に対しては、手前側の灯具と同じ位置から、灯具間隔\( S \)の1/10間隔で10点の計算点をとります。ただし、計算点の間隔が5mを超える場合は計算点を増やして5m以内となるように設定にします。

なお、複数車線の総合均斉度\( U_{o} \)は、隣り合う2車線を対象に算出するのがよいとされています。

図1.11 路面照度の計算点

なお、低位置照明方式の場合は、輝度計算に必要な路面の反射特性データがCIEで標準化されていないため、照度均斉度を用いることが望ましい。この場合の計算点位置は、図1.11のようにJIS Z 9111:2022に示されています。

8.2 車線軸均斉度

車線軸均斉度\( U_{\ell} \)は式-5にて求めます。

\( U_{\ell}= \dfrac{L_{min(\ell)}}{L_{max(\ell)}} \) (式-5)

ここに

- \( L_{min(\ell)} \)

- 車線中心線上の最小部分輝度 cd/m²

- \( L_{max(\ell)} \)

- 車線中心線上の最大部分輝度 cd/m²

図1.12 車線軸均斉度の計算点(視線位置:走行車線)

車線軸均斉度\( U_{\ell} \)の算出に必要な路面輝度の計算は、JIS Z 9111:2022に基づき図1.12の計算点(全10か所)に対して行います。灯具の配列が千鳥配列の場合は、2スパンが計算対象となるため計算点は20点となります。ただし、計算点の間隔が5mを超える場合は、計算点を増やして5m以内になるよう調整します。いずれの場合も、視点位置は車線中央の高さ1.5m、かつ計算範囲の手前60mからとします。また、車線軸均斉度\( U_{\ell} \)は、交通方式に関わらず全ての車線において計算を行います。

(9)相対閾値増加\(TI\)の計算

相対閾値増加\(TI\)は式-6もしくは式-7を用いて求めます。なお、この式で求まるTI値は、23歳の観測者に対するものです。

\( L_{r} \leqq 5 \) cd/m²の場合 \( TI=65 \cdot \dfrac{L_{v}}{L_{r}^{0.8}} \) % (式-6)

\( L_{r} \gt 5 \) cd/m²の場合 \( TI=95 \cdot \dfrac{L_{v}}{L_{r}^{1.05}} \) % (式-7)

ここに

- \( L_{r} \)

- 平均路面輝度 cd/m²

(ただし、平均路面輝度の初期値) - \( L_{v} \)

- 運転者の視野内に存在する照明器具による等価光幕輝度 cd/m²

図1.13 等価光幕輝度の概念図

等価光幕輝度\( L_{v} \)は、眼球内における散乱の程度を表し、図1.13のように視線とグレア源とのなす角度と、垂直な面における照度によって決まります。したがって、等価光幕輝度\( L_{v} \)は、グレア源が視線中心の近くにあるほど高くなります。

(参考文献 (公社)日本道路協会:道路照明施設設置基準・同解説(2007))

図1.14 相対閾値増加TI値の計算点

等価光幕輝度\( L_{v} \)の計算は、図1.14に示すように視点の位置を基点として、10点(灯具間隔の1/10間隔)に対して行う必要があります。ただし、計算点の間隔が5mを超える場合は計算点を増やして5m以内になるよう調整します。全ての計算点のうち、等価光幕輝度\( L_{v} \)が最大となる位置のTI値を式-6もしくは式-7にて求めます。

(2025年4月25日入稿)

このページに掲載されている情報は、原稿執筆時現在の情報です。ご覧になった時点では、最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。